Zum Selbstverständnis der Stadtteilbeiräte

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist eine vergleichsweise junge Erscheinung. Eine Zäsur stellte sicher die Aufbruchsstimmung Ende der sechziger Jahre dar, geronnen in dem geflügelten Wort von Bundeskanzler Willy Brandt 1969: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Anfang der siebziger Jahre entstanden bundesweit die ersten „Bürgerinitiativen“, 1971 trat das Städtebauförderungsgesetz in Kraft, Denkmalschutzämter wurden eingerichtet, Sanierung hieß fortan nicht mehr „abreißen“, sondern – so die Hamburger Formel – „erhalten – bewahren – erneuern“.

1979 fasste die Hamburgische Bürgerschaft den Beschluss, Teile von St. Georg zum ersten Flächensanierungsgebiet unter neuer Maßgabe zu machen: Das Sanierungsgebiet „Lange Reihe S1“. Das Städtebauförderungsgesetz regelte für formell erklärte Sanierungsgebiete auch die gesetzlichen Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger:innen: 1979 wurde daher der erste Sanierungsbeirat in St. Georg gebildet, und damit der erste Beirat in der Elbmetropole. Diverse Sanierungsgebiete kamen in den achtziger Jahren hinzu, jedes Mal entstand dabei ein Sanierungsbeirat, der meist viele Jahre Bestand hatte, je nach Größe der Gebiete und Umfang der Stadterneuerungsmaßnahmen. Nach und nach entwickelten sich aus einigen Sanierungsbeiräten die ersten Quartiers- und Stadtteilbeiräte. Diese hatten zwar nicht mehr die gesetzlich verbrieften Rechte, wurden aber als regelmäßig tagende Beteiligungsgremien von den Bezirksämtern weit überwiegend als Akteurinnen vor Ort anerkannt.

Anfang der neunziger Jahre reagierte der SPD-Senat mit einem eigenen Stadtentwicklungsprogramm auf soziale Schieflagen in bestimmten städtischen Regionen bzw. Stadtteilen und den damit einhergehenden Verlust der eigenen Wählerschaft an Nichtwähler:innen und andere Parteien. Neue, vom Ansatz her nur temporär geförderte Beteiligungsgremien entstanden. Den Anfang machte 1992 das Konzept „Soziale Brennpunkte“. Pilotgebiete waren damals die westliche innere Stadt, Jenfeld und Dulsberg, St. Georg kam später noch dazu. Im Rahmen des Programms entstanden „Stadtteilbüros“, deren Aufgabe vor allem darin bestand, Stadtteilentwicklungsprozesse jenseits von städtischen Handlungsträgern anzuschieben und die BürgerInnen in eine Beteiligungskultur einzubinden. Das seit 1993 existierende Stadtteilbüro Dulsberg steht für diese Entwicklung: Bis heute managt es die Arbeit des Stadtteilrates. Es folgten in den darauffolgenden Jahren das „Armutsbekämpfungsprogramm“ (1995), die „Soziale Stadtteilentwicklung“ (1998), die „Aktive Stadtteilentwicklung“ (2005) bis hin zum heutigen „Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung“ (RISE) (2009), in dem Landes- und Bundesmittel zusammengeführt sind.

Gemeinsam war allen Ansätzen seit 1992, dass es längst nicht mehr nur um bauliche Aspekte ging. Vielmehr traten nun andere Schwerpunkte in den Vordergrund, die mit Hilfe wiederum temporär begrenzter Förderprogramme und Beteiligungsgremien einhergingen. Arbeitsmarktpolitische Akzente sollten gesetzt, die soziale Infrastruktur in den betreffenden Quartieren erweitert werden. In den Programmen ab Ende der neunziger Jahre rückten dann vermehrt Aspekte der Integration von migrantischen Bevölkerungsgruppen in den Fokus, verbunden mit der Zielsetzung, mehr Menschen mit Migrationshintergrund in die Stadtteilprozesse und Beteiligungsgremien einzubeziehen.

Nach Auslaufen der jeweiligen Förderzeiträume entließ und überließ man die Quartiere wieder sich selbst und setzte auf die sog. „endogenen Potentiale“, lies: Man baute allein auf das ehrenamtliche Engagement der Akteur:innen, ohne seitens der fachlich Verantwortlichen flankierend bzw. unterstützend mitzuwirken. Zum jetzigen Zeitpunkt wird die finanzielle Förderung der Quartiers- und Stadtteilbeiräte, wo sie noch existiert, im Wesentlichen über RISE abgesichert. Das Problem ist allerdings, dass RISE-Gebiete regelhaft sieben Jahre währen, hier und da gibt es eine Verlängerung. Mit dem Auslaufen aus RISE endet dann auch – so zumindest die Behördenlogik – die Bürger:innenbeteiligung, jedenfalls die finanzielle Unterstützung der geschaffenen und über Jahre engagierten Gremien.

Nicht zuletzt die Forderungen des Netzwerks Hamburger Stadtteilbeiräte haben 2013 zur Schaffung des projektbezogenen „Quartiersfonds für bezirkliche Stadtteilarbeit“ geführt. Die sieben Bezirke bekamen damit die Möglichkeit, auf Einzelantrag und jeweils begrenzt auf ein Jahr Anträge zur Reparatur des Bürgerhausdaches, der Herrichtung des Sportplatzes und eben auch der Fortführung eines Beirats auf niedrigem Niveau zu beschließen. Mit einer auskömmlichen, planbaren und finanziellen, also institutionellen Absicherung der Quartiers- und Stadtteilbeiräte hat das aber kaum etwas zu tun, weder im Falle der fortgeführten noch gar hinsichtlich der Schaffung neuer Beiratsgremien.

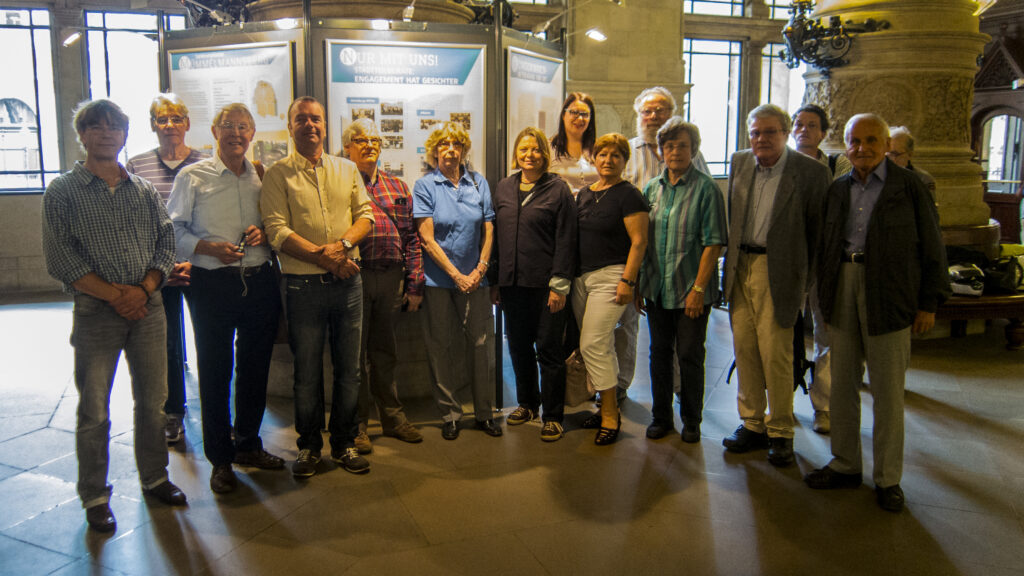

Das Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte geht von dem Grundsatz aus, dass Partizipation vor Ort ein zentrales Element urbaner Kultur ist und noch viel stärker werden muss.

Ein Lichtblick am Horizont: Der langjährigen Forderung des Netzwerks, Stadtteilbeiräte als „Träger Öffentlicher Belange“, anzuerkennen, ist seit Mai 2023 im Bezirk Hamburg-Nord beschlossen worden.

Begreift man die Beiräte als „Säulen der Stadtteildemokratie“, dann bedarf es zukünftig allseitig anerkannter, finanziell abgesicherter und per Gesetz verstetigter Quartiers- und Stadtteilbeiräte. Dafür steht das Netzwerk Hamburger Stadtteilbeiräte.c